Wacomの小さいタブレットをマウスの代わりに使うようになってもう10年以上になります.

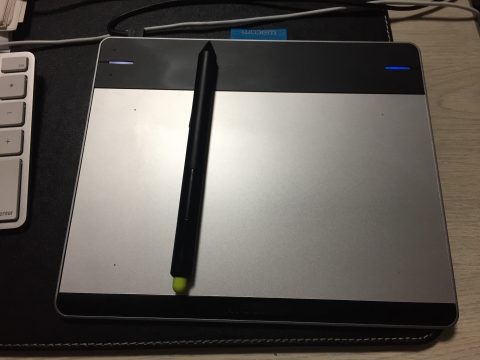

現用のIntuosですが,5代目くらいになると思います.

絵を描くのではなくて,主にマウス代わりに使う場合,小さいタブレットでも全面を操作範囲にすると,ペンを広範に動かさなくてはならず,かえって楽ではありません.

また,自宅でも職場でもメインのWSでは,モニターを二台並べています.必然的に横方向はタブレットの操作範囲全部を使いますが,縦もデフォルトのままにして,全部の範囲を使うようにすると,ペンの縦と横の動きに対するモニター上のポインター動きに大きな差が出てしまいます.これでは操作感が非常に不自然な感じになります.

Raspbian (Rasberry Pi 3)では,Wacom Tabletをつなげばとりあえず使えますが,ペンの操作範囲はタブレット全面となってしまい広すぎるので,どうしても設定をカスタマイズしたいのです.

特にKVMで切り替えて使っているWSと同じ設定ファイルを使えば,複数台のWSで,ペンとポインターの関係を完全に同じにできます.

そこで,Raspbian Jessieに,メインWSのWacomタブレットの設定をコピーします.

あちこちに嘘が書かれていますが,自分の設定を

/usr/share/X11/xorg.conf.d

に置いてはいけません.ここは,vendor specificな設定を置くところです.ユーザーの設定を置くのは,

/etc/X11/xorg.conf.d

の中です.ここに,50-wacom.confというファイルを置いています.

しかし,このように設定ファイルを置いても,思うようにペンとポインターの関係がカスタマイズできません.調べながらなんだかんだと試行錯誤をやった結果,xserver-xorg-input-wacomが必要ということが解りました.

sudo apt-get install xserver-xorg-input-wacom

sudo mkdir /etc/X11/xorg.conf.d

/etc/X11/xorg.conf.d/50-wacom.conf

Section "InputClass" Identifier "WacomStylus2" # MatchProduct "Wacom Bamboo 16FG 4x5" MatchProduct "Wacom Intuos PT S Pen" MatchDevicePath "/dev/input/event*" Option "TopX" "1001" Option "TopY" "1511" Option "BottomX" "9000" Option "BottomY" "6510" EndSection

TopX(Y), BottomX(Y)を適当に調整してください.