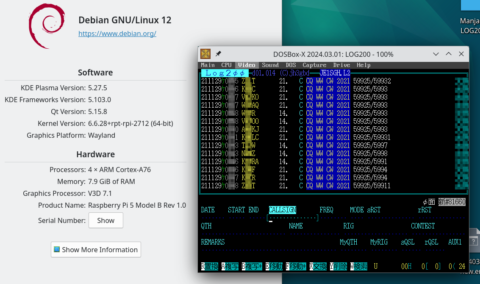

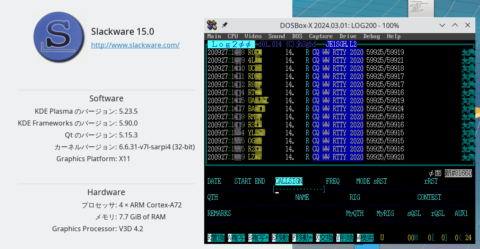

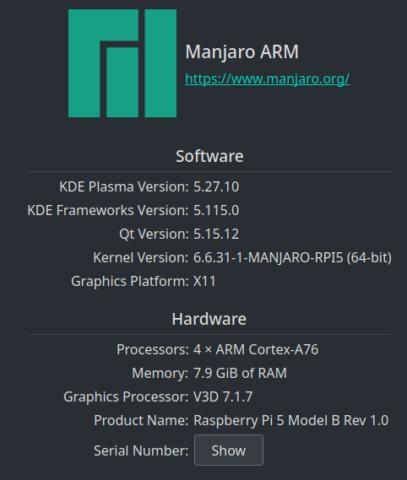

DOSBox-Xは正式なチャンネルでインストールできるdistroはないものの,Slackware系ではSlackBuilds (sbopkg)でインスール可能で,また,Flatpakを正式にサポートしているDebian (Raspberry Pi OSを含む)とManjaroで利用可能である可能性が広がります.

早速手当り次第やってみたところ,Raspberry Pi OS (RPiOS)でFlatpakのインストール後,

flatpak install dosbox-xとしても,見つからないよ,とエラーが出ます.

昨夜はヤホーの検索の結果をいくつか眺めていましたが,そのひとつにgitでDOSBox-Xのソースを取り寄せてbuildして,Flatpakのパケージを作って,ローカルからflatpakでインストールしろなんて途方もない事が書かれていました.

自力でbuildするなら敢えてflatpakを使用する意味がないような気がします.

今朝,何気なくもう一度検索してみたら正しい答えが見つかりました.

Abhishek Prakashさんの “Fixing Flatpak Error: No remote refs found similar to ‘flathub’” (It’s Foss)より,

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepoをroot権限で実行することにより解決しました.