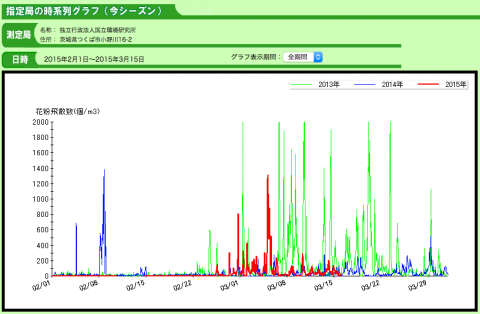

NHKの気象情報を見ていると,花粉の飛散量っていうのは少しずつ増えて,ピークを迎えて,ゆっくり減っていくなんて感じを頭に描いてしまいますが,花粉数を実測しているはなこさんの情報によると,花粉の飛散量は,「離散的」といえるようなグラフを描いています.

こういうグラフでは,いつが最盛期なのかよく分かりませんね.たぶん,移動平均とかかけて緩やかな山にすれば見えてくるのかも知れません.

それと,今までも書いていますが,そのシーズンに浴びた花粉の積分値が,症状に影響するという経験則を得ています.積分したグラフの,結果的に中間値に達したところがまっただ中ということです.

上の図はキャプションがそのまま縮小されて見にくいですが,緑が,大飛散した一昨年(2013年),青が,少なかったと言われる昨年,そして赤が今年です.昨年と比べると,2月10日頃の最初のピークがなかった代わりに,3月上旬に複数のピークが出ています.そのほかは多少の飛散はありますが,昨年とはほぼ同程度,一昨年に比べれば明らかに少なくなっています.

このままの傾向で行ってくれると良いんですが.

さて,自分の症状はといいますと,シーズン前からずっとザイザルの服用を続けていて,2月下旬からはエリザスの点鼻も続けています.それからの効果と,花粉量が思ったほど多くないためでしょうか,くしゃみ・鼻水が止まらなかったり,就寝中鼻が詰まって寝苦しかったりと言うことは今のところありません.一言で言うと,いまのところ「楽」です^^;

この,ザイザルとエリザスのコンビネーションは,私にとっては非常に強力で,この2つに切り替えた一昨年のBLOGの記事を見ても,どうしようもなく苦しんだことは少なかったようです.

とはいえ,大飛散の一昨年も,飛散量が少なかった昨年も,花粉が原因と思われる体調不良で最低1日は休暇を取っていますので,4月中旬くらいまでは油断禁物です.