SNSに投稿して,BLOGも書いた気になっていました😓

去る2025年8月7日にめでたくTrainer Level (TL) 49になりました.

TL 48になったのが2024年11月7日なので,ちょうど9か月かかりました.ちなみにTL 48になったとき,49は一年半後と見込んでいたのでずいぶん早かったです.

さて,次はゴールのTL 50です.今までのペースで行きたいと思います.今度こそ1年半くらいかかりそうです.

横断歩道での一時停止は善意ではなく義務 (Powered by WordPress)

SNSに投稿して,BLOGも書いた気になっていました😓

去る2025年8月7日にめでたくTrainer Level (TL) 49になりました.

TL 48になったのが2024年11月7日なので,ちょうど9か月かかりました.ちなみにTL 48になったとき,49は一年半後と見込んでいたのでずいぶん早かったです.

さて,次はゴールのTL 50です.今までのペースで行きたいと思います.今度こそ1年半くらいかかりそうです.

その後も試しています.

Manjaro ARM64は,インストールできませんでした.インストールイメージがブートしてくれません.GenericとGeneric-EFIの2つを試しましたが,いずれもだめです.

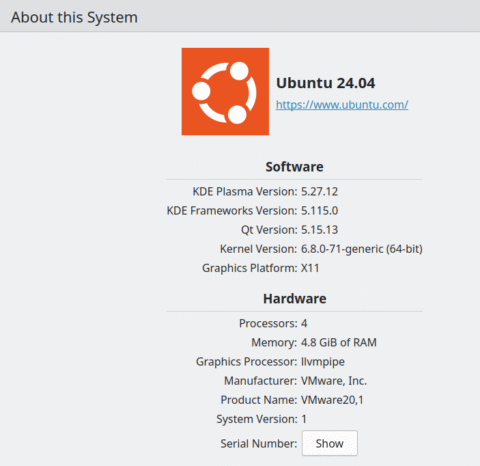

Ubuntuはあっさり動きました.ほんとに何の苦労もなくといった感じです.

Intel Mac miniからM4 Mac miniに移行したところ,VMWare FusionはUniversal (Intel / Apple Silicon両用)でしたが,もともとCPUのエミュレーションはしない仮想マシンのホストなので,AMD64 (x86_64)の仮想マシンは起動しませんでした.

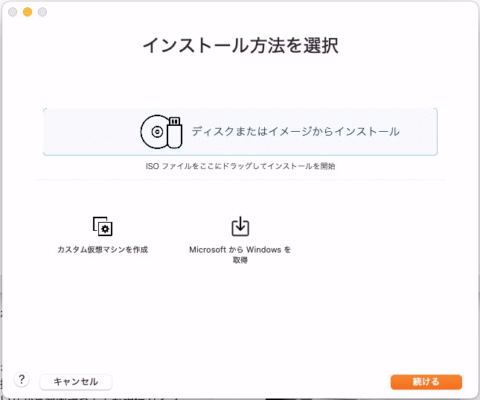

それならと,まずはWindowsを試してみました.VMWare Fusionの新規仮想マシン作成のウィザードに普通にWindowsをインストールする選択肢があります.

これを選択すればあとは何も考えずに進めていくだけで正式版のWindows 11 ARM64版がインストールできます.

ただし,ライセンス認証のために約28千円かかるのでそこまでにしました.

そこで1回箱庭を消して,どこかで無料のWindowsをインストールする方法があると見たことがあるので検索したら, “Insider Preview” だということです.そのサイトにアクセスしてログインしましたが,エラーが出て,しばらくしてからもう一度試せというので,その日は終わりにしました.翌日には確かにアクセスできて11GBほどの仮想ディスクイメージVHDXを2分ほどでダウンロードできました.

このイメージはインストールディスクではなく,クリーンインストール済のディスクイメージです.起動して設定をはじめたのですが,ネットワークアダプターの選択を回避する方法がなく,結局あきらめました.

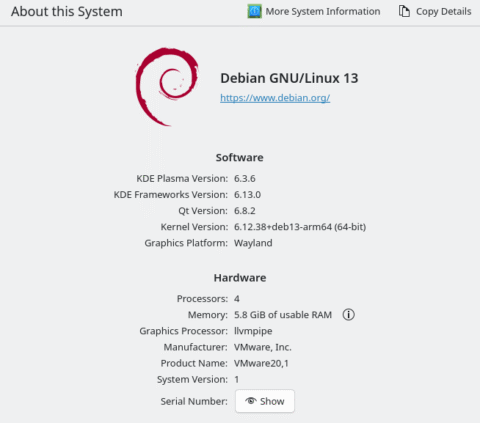

今度はDebianを試すことにしました.Debianは13 Trixieが出たばかりですがARM64版もありました.ISOイメージをダウンロードして普通にVMWare Fusionで新規マシンを作るとあっさり動いてくれました.

DefaultでディスクイメージにSWAPバーティションを作ってそこを使うので,それをやめにしてZRAMを導入しました.何の想定外も起こらずにインストールできてMozcで日本語入力するところまで行きました.

さて,次は何を試そうかな.

Windows 10 x86_64のプロダクトキーがWindow 11 ARM64のライセンス認証に使えたという情報を見つけ,Windows 10 x86_64の仮想マシンからプロダクトキーを取り出し(そういうソフトがあります)試しましたがNGでした.自分のはWindows 8(.1)か,ひょっとするとWindows 7からupgradeしてきたもので,さすがに使えないようです.

Raspberry Pi OS(RPiOS) 13 Trixieがリリースされたようで,喜び勇んでRaspberry Pi 5 Model B (RPi5)のメインOS(RPiOS+KDE Plasma Desktop)をupgradeしました.

ぶっ壊れました😓

SDカードベースのサブOS (RPiOS+PIXEL Desktop)で試しましたが,やっぱり壊れました.libgtk-3.0関係の依存性に問題があるようです.

Debian AMD64 (x86_64)を試してみよう.でもまた壊したらたいへんだ,ということで,仮想マシンのsnapshotを保存してからupgradeしたところ,多少のWARNINGは出ましたが,大きな問題なくupgradeできました.

引き続き実マシン(第2WSであるx86_64マシンの第2OS)もupgradeしたらやはり同様にWARNINGでますが,本質的なupgradeは問題なしでした.

今後Debian / Raspberry Pi OSのmajor upgradeの場合は次の順番でupgradeする.

何とか資金の見通しが立ったのでApple Storeに注文して,本日届きました.ベースのマシンにRAM, SSDましましで,倍くらいになってしまいました😓

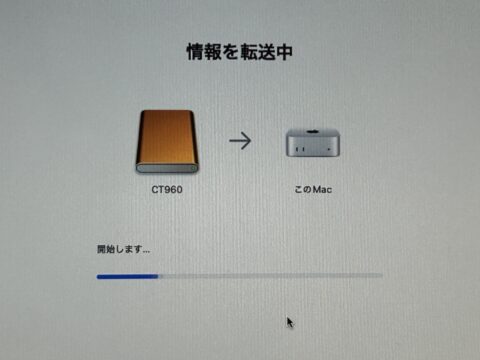

まずはこれまで使っていたIntel Mac mini (Core i7 6-core)のSSDを外部のSSDにクローニングし,終わったら電源を落としてビデオやUSBの接続を全部外して新しいM4 Mac miniにつないで電源を入れました.その際,M4 Mac miniはUSB-Cのポートしかないので,死蔵していたUSB-C → USB-Ax4のハブを使いました.

起動すると移行の手続きに入ります.電源を入れると,Thunderbolt → HDMI変換ケーブルでつないであるメインモニターが認識されないので仕方ないから少々狭いサブモニターで作業しました.またKVMスイッチ経由でつないでいるキーボードも認識されませんので,これも仕方ないからキーボードを前述のUSBハブのもう一つ下流のUSBハブにつないだら認識されたのでそのまま進みました.

SSDはつなぎっぱなしだったので移行元のリストに出てきてそのまま全部移行しました.それから1時間ちょっとで移行が完了しました.

メインモニターを認識させるのに結局Mac miniのHDMIポートを使うことにしました.サブモニターはUSB-C (Thunderbolt) → Apple Thunderbolt変換アダプター → Thunderbolt Doc → HDMI というこれまでIntel Mac miniでつないでいたままの形で使えています.

ほとんどのアプリは既にApple Siliconのバイナリーが同包されている “Universal” なのでサクサク動きます.VMWare FusionもUniversalですが,仮想マシンは動いてくれません.