2023/08/22の注: 後にfcitx5-MozcのSlackbuildsスクリプトがJW(Shinichi Abe)さんにより登録され,64bit環境で使用できることが確認できました.

Slackware 14.2用にMozcのビルドスクリプトを作成されたクロさんが,Slackware 15用も作成され,SlackBuildsに登録されていました.

当BLOGにとりとめなく書いてますが,現在Slackwareは,SlackwareARM 15をサーバー用に使用していますが,GUIにいろいろ不具合や不足があるため,CUIで使用しています.

x86用,AMD64用については,つい最近まで15のインストールは試していませんでした.

ふと思って,数日前からSlackware64 15をKVM/QEMUとVMWare Fusionそれぞれの環境にインストールして試しはじめました.

日本語入力は,fcitx-anthyがお仕着せで着いてきますが,やはりMozcをインストールしたいところです.

そこで,SlackBuildsを見ると,Mozcのビルドスクリプトをクロさんが既に用意して下さっていることを知りました.

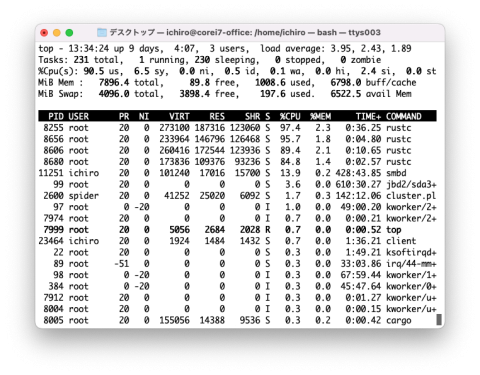

まず,VMWare Fusionのほうで,

sbopkg -b fcitx-mozc

を実行すると,少々時間はかかりますが,無事ビルドが成功します.そこで,installpkgでできあがったパッケージをインスールしました.

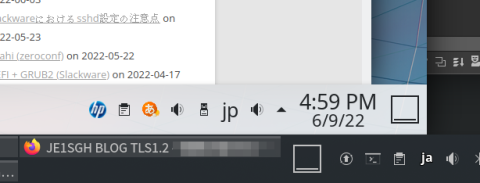

設定については省略しますが,ちゃんと起動して,トレイにMozcのアイコンがでますが,残念ながらキー入力しても,英数キーに対応した半角文字が表示されるのみです.

試しに,32bitのオリジナルであるSlackware 15の仮想マシンをKVM/QEMUのほうに仕立てて,fcitx-mozcを同様にインストールすると,ちゃんと使えます.

念のため,KVM/QEMU環境でインストールしたSlackware64 15の方でも試しましたが,同じようにパッケージはできてインストールできて,トレイにアイコンが出ますが,日本語入力はできませんでした.

ということで,64bitについては,ビルドスクリプトに何か64bit用のhackが必要なのでしょう.Slackwareに対する熱量もずいぶん下がってしまいましたし,多少熱量があっても全然解りそうもないので,あきらめます.