ようやくゴールが見えてきました.以下,特に断りがなければRaspberry Pi 3 Model B (+)(RPi3(+))の話です.いつものように全部当社調べですが,今日現在,以下のようなことが分かっています.

- Raspberry Pi OS, Debian ARM, Ubuntu ARMの配布するVLCは,Real Time Streaming Protocol (RTSP)を見られなくしてある

- Manjaro ARM xfceは,スクリーン表示が何らかの原因で一度消えると,マウスやキーボードを操作しても画面が復活しない.画面が消えた状態でもシステムは生きていてsshで外部から接続できるが,rebootしても画面は復活しないので,poweroffして,電源をoff/onする必要がある(後の注(2022/9/6): 本件解決しました).

- Manjaro ARM KDE Plasma Desktopは,1GB RAMのRPi3(+)に32GBのmicro SDカードで十分動く.

- Swapはデフォルトでzram 1.3GBとなり,これがちょうどいい.

- スクリーンが消えても,マウス操作で復活する(それが当たり前なんだけど😥)

- VLCのCPU負荷は,モニターサイズに依存していると思われるが,横1080〜1280のモニターなら,120〜250%程度に収まる

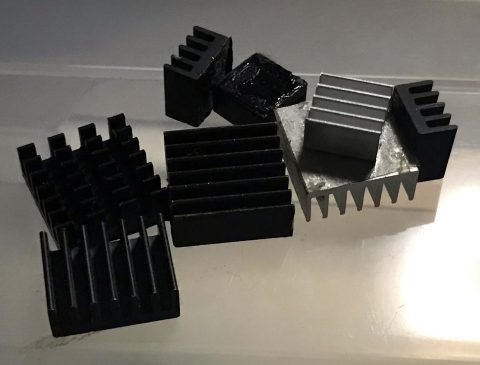

- CPUの冷却は,ケースのおまけに付いてくる,チップの上に貼るヒートシンクによる自然空冷では不十分で,大型ヒートシンク(ケース一体型)が,安定性を含めて 一番良さそう.

今のところ,新規にManjaro ARM KDE Plasma Desktop版を32GB micro SDカード上にインストールしたRPi3 (+) でVLCを動かして,監視カメラのrtsp画像を表示することに成功しています.コマ落ちも多少ありますが,十分実用に供すると思います.

これまで,Raspberry Pi 4 Model B (RPi4)に接続したSSDをboot用/root用としてManjaro ARM KDE Plasma DesktopをWSとして熟成してきたシステムがあり,そのrootドライブの中身が20GB程度なので,これをSDカードにコピーしてRPi3(+)で起動しないか,つまり,Manjaro ARMの全部載せをRPi3(+)で動かそうという欲張った試みを昨日からやってますが,これがなかなかうまく行きません.

今,思いついたうちの最後の設定の試みをしていて,これでだめならあきらめます.

RPi3でRTSPを見る: Rebootシリーズ

- RPi3でRTSPを見る: Reboot 1

- RPi3でRTSPを見る: Reboot 2 強制空冷なら可能

- RPi3でRTSPを見る: Reboot 3 難航中

- RPi3でRTSPを見る: Reboot 4 なんとか目途

- RPi3でRTSPを見る: Reboot 5 まとめ