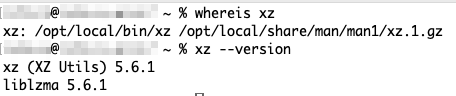

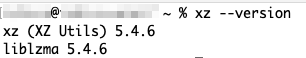

Raspberry Pi 5 Model B (RPi5)の評価はその後も続けています.テストしているのはRaspberry Pi OS (RPiOS), Manjaro ARM(64bit), Slackware ARM64 (Slackware-current)の3OSで,そのうちのRPiOSとSlackware ARM64はRPi5を入手した2024年初時点でRPi5をサポートしてました

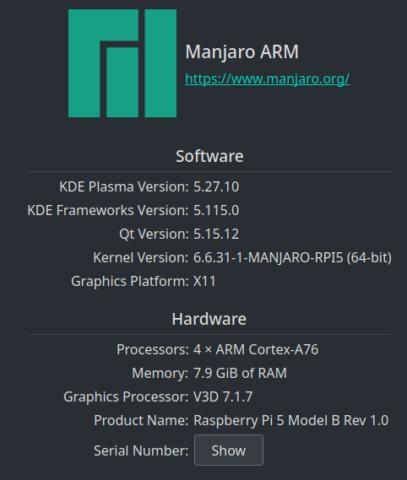

Manjaro ARM64は一番使いたかったOSでしたが,当時は公式にRPi5をサポートしておらずどうしたものかとヤホーで検索したところ,RPiOSのKernelとモジュールなどを使えばよいと知りその状態で動かしてきました.

その後4か月も経つので正式Kernelもあるだろうと,PacmanのGUIフロントエンドであるAdd/Remove Softwareの検索窓に “rpi5” と入れて検索したら,Kernelなどがあることが解り,早速インストールしました.

ネットで調べたところ本年3月には公式Kernelがあったようです.まあ,Manjaro ARM64がRPi5で動かせていたので今更どうでもいいですが😅

今後,ないとは思いますが,RPi4で使うことも考えて,RPi4用のKernelなども残しました.削除するのは簡単ですし.

今までのところ,RPi5上でRPiOSとManjaro ARM64は十分使える感じです.

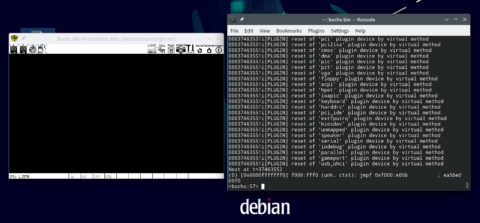

Slackware ARM64に関しては,Slackware-currentであるため,ほとんど毎日のようにいくつものupdateが来て,サーバーがあまり強力でないこともあって,その度にupgradeにものすごく時間がかかります.その事もあっておよそ使いやすいとは言えません.

現在の “結論” 的には,Slackware ARM64の15.1 (次期公式リリース)が出るのを待って,RPi5にインストールして,次期サーバーに仕立てます.