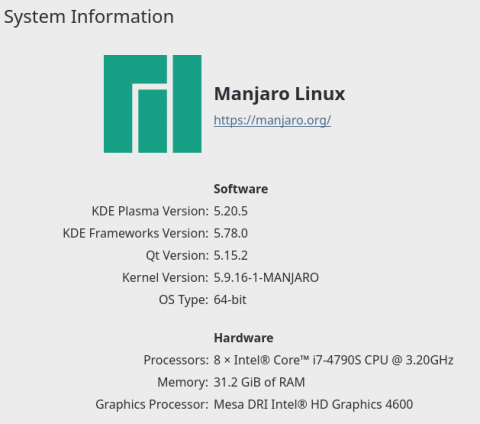

Gentoo AMD64の実マシンは,現在,サブWorkstation (Intel Core i7搭載の古いデスクトップ機.以下 “サブWS” )のサブOSの位置づけです.しかし,サブWSのサブOSとしてup-to-dateに保っていくには荷が重いOSです.

そこで,実マシンとしての運用はあきらめて,仮想化してサブWSのメインOS (Manjaro AMD64)で飼うことにします.

サブWSのサブOSにはお手軽簡単で守備範囲の広いDebianを仮想マシンから実マシンに復帰させます.

サブWSのSSDは現在512GBで,それをメインとサブのOSで半分ずつ使っているので,仮想ディスクの変換などをするにはかなり手狭です.

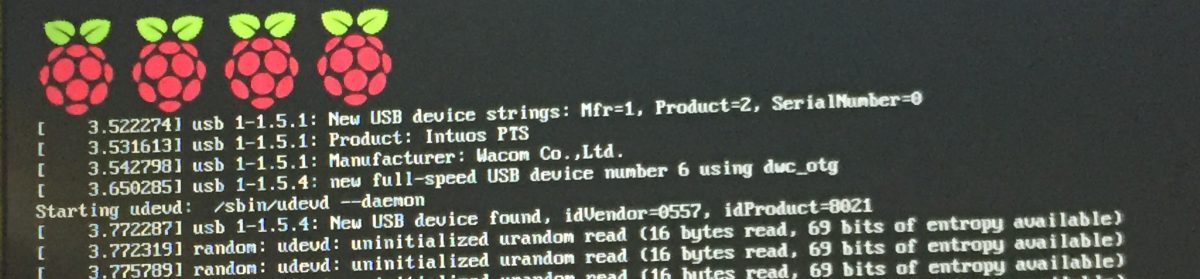

一方,サブサブWSとなった,というか,未だWSとして使えるかの実証実験レベルのステージにあるManjaro ARM64をインストールしたRaspberry Pi 4 Model B (RPi4)には,なりゆき上ですが,1TBのSSDが繋がっていて,持て余しています.

そこで,今回,サブWSの512GBとサブサブWSの1TBのSSDを入れ替えることもします.

手順としては,

- サブWSのサブOSであるGentoo AMD64を仮想ディスクにクローニングする(昨夜に済み)

- Manjaro ARM64 (RPi4)のSSD(1TB)の中身を空いているHDDにコピーする

- サブWSの512GB SSDの中身を1TB SSDにコピー(メイン・サブOS用にそれぞれ約500GBパーティションを切る)

- HDDに待避したManjaro ARM64の内容を512GB SSDにコピーして,起動を確認

- 1TB SSDをなんやかんやしてManjaro AMD64(メインOS)で起動するようにする

- サブOSとして,仮想ディスクイメージのDebianをクローニングして,起動できるようにする

- 仮想化したGentoo AMD64が起動するようにする

なかなか難工事になりそうですが,頭の体操になると思います.

追記

念の為,1TB SSDからHDDにコピーしたら,そのHDDからManjaro ARM64が起動できることを確認します.手順を以下のように変更します.

- サブWSのサブOSであるGentoo AMD64を仮想ディスクにクローニングする(昨夜に済み)

- Manjaro ARM64 (RPi4)のSSD(1TB)の中身を空いているHDDにコピーする

- コピーしたHDDから,Manjaro ARM64の起動を確認する(RPi4)

- サブWSの512GB SSDの中身を1TB SSDにコピー(メイン・サブOS用にそれぞれ約500GBパーティションを切る)

- HDDに待避したManjaro ARM64の内容を512GB SSDにコピーして,起動を確認

- 1TB SSDをなんやかんやしてManjaro AMD64(メインOS)で起動するようにする

- サブOSとして,仮想ディスクイメージのDebianをクローニングして,起動できるようにする

- 仮想化したGentoo AMD64が起動するようにする

忍耐の必要なステージ.他のことをして夢中になると,肝心なことを忘れて手順を間違える危険が大きい(

当社実績による)ので,コピーの様子をぼーっと眺めているしかない.