今利用している光ファイバーの元国営通信社系プロバイダーは,3年間はしばりがあるけど,以後はいつでも解約できる,という点以外は1つのメリットもありません.

最悪なのはIPv6で外から入れない=IPv6の公開サーバーを置けないことです.ただこのことを問題視しているのは家族の中で筆者だけではありますが.

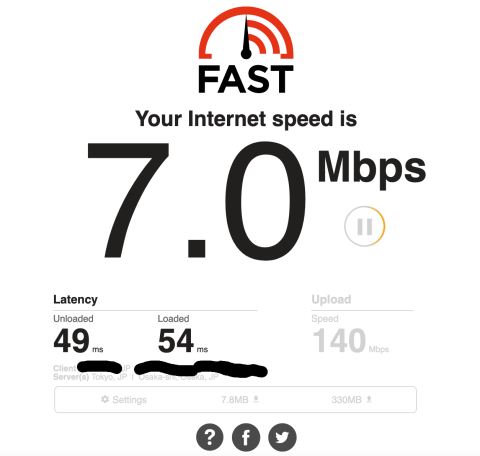

次にひどいのが,突然速度が遅くなってしばらく続くということです.年が明けてからしばらく症状が出なかったのですが,今朝はダウンロードの速度が10Mbps以下になるというその症状が出て,数時間経った今も改善しません.

700Mbpsを越えることもあった,Nuroにつないでいた頃が懐かしいです.同じソニー系のSo-netも十分速かったです.

その元国営通信社系プロバイダーのしばりもこの3月で切れます.次はNuroかSo-netにします.