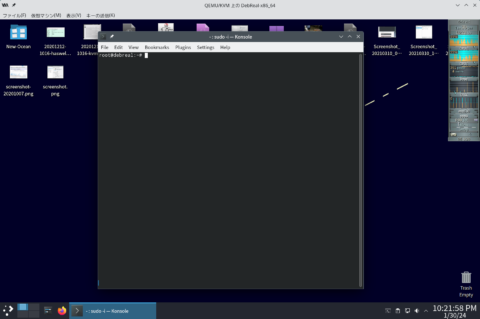

もう,「だったらなんだよ」って聞こえてきそうですが,Raspberry Pi 5 Model B (RPi5)のKVM/QEMU環境で,Ubuntu ARM64の仮想マシンがめでたく動きました.

CPUは3個割り当てました.UbuntuのサイトにはARM64のDesktop版のインストールイメージが見つからないので,とりあえずServer用イメージから余計なデーモンを追加しないでインストールを行いCUI環境で立ち上がるようにして,

apt install ubuntu-desktop

をして再起動したらGUI環境になりました.最初のうちは起動のたびになんかがクラッシュしたとダイアログが出ましたが,全部Noで答えて使っているうちに,クラッシュの報告もなくなり,安定してきたようです.なぜだか分かりませんが😥

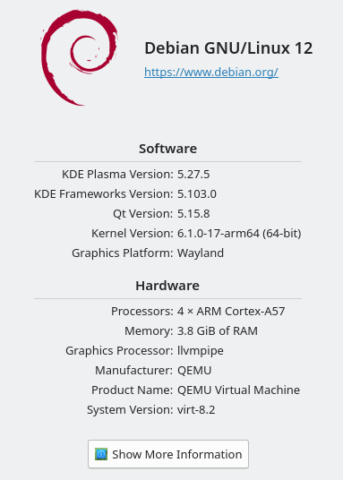

“Settings” 内の “About Ubuntu” は次のように表示されます.

Processorが空欄です😥 問題なく動くので問題ないです.

このあとfcitx5-mozcをインストールして日本語入力もできるようになりました.

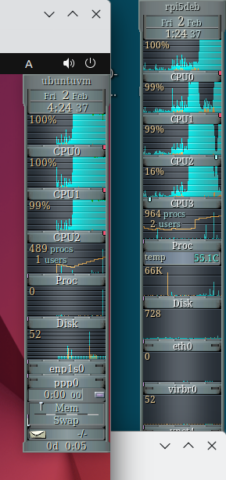

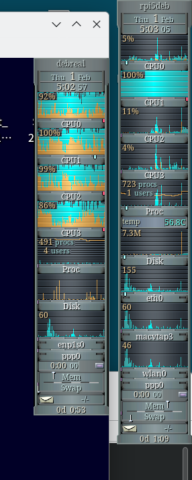

ちなみに,stress -c 3 で割り当てたCPU3個に負荷をかけたとき,ホストのCPUは3個がフルになって稼働しています.

左が仮想マシンのgkrellmで表示したCPUの稼働率で,上から3つ目の枠までがフルになっています.右のホストのgkrellmでは切り替わりながら4つのCPUのうち3個がフルになっている様子がわかります.

x86_64のエミュレーションでもこうなってくれればDebian x86_64(AMD64)が4倍速くなるはずです.

さて,Ubuntuの仮想マシンが使い物になるかどうかっていう総合評価ですが,Raspberry Pi 4 Model B (RPi4)やRPi5でホストOSとしてUbuntuを動かしたことがないので正確には言えませんが,今回インストールしたUbuntu ARM64の仮想マシンの体感速度と以前から試しているDebian ARM64の仮想マシンと実機の比較からして,Ubuntu ARM64もRPi4のホストOSとして動かすよりRPi5の仮想マシンのほうが速いのではないかと推定されます.安定性はまだ分かりませんが,スピード的には「使えなくない」レベルと思います.

よほどUbuntuが好きな人には,ネット情報を探してUbuntuをRPi4/5のホストOSとしてインストールするのがベターと思います.

まあ仮想マシン遊び(箱庭)が好きな人の作ってはいずれ消す箱庭の一つとするには良い景色と思います.

3個ではたしてsymmetricといえるのだろうか😥