NixOSを試し初めて数日経ちます.インストールしてみた環境は,

- M4 Mac mini: macOS + UTM1

- Core i7実機

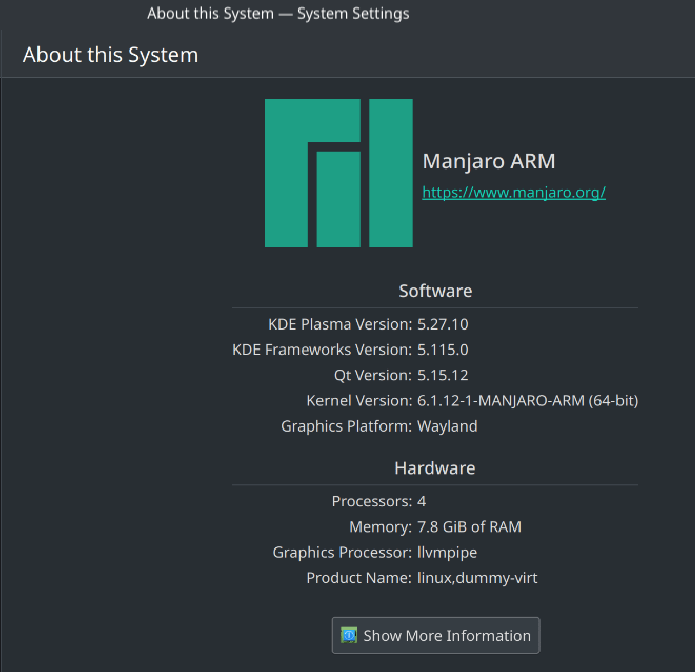

- Core i7: Manjaro (Linux) + KVM/QEMU

この中で一番サクサク動くのは,1のM4 Mac mini + UTMです.Aarch64だとあれはだめ,これはだめ,という制約は今のところないです.

NixOSを選んだ理由の一つには,昔Slackwareで標準デスクトップに選ばれたことのあるEnlightenmentが選べるということもあります.よく覚えていないのですが,何かキラキラした印象が残っていて,また使ってみたいと思いました.

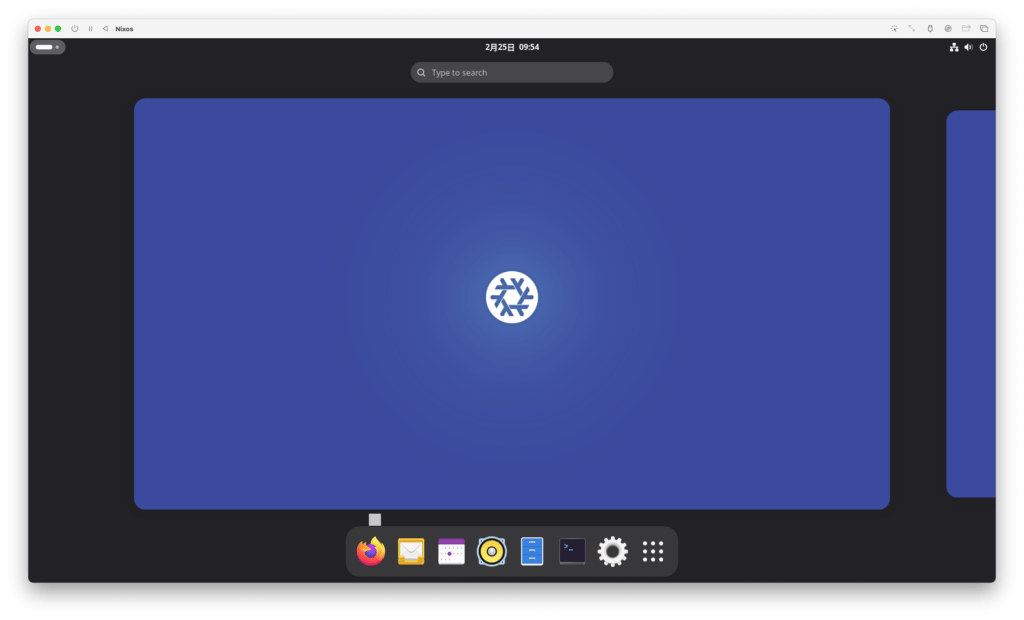

最初はGNOMEを利用したBudgieというデスクトップにしました.これまで使用したことがない感じなので選びました.アプリケーションの起動は,MacではCommandキーを押してドックとアプリケーションの一覧を表示して行います.あまりそういうスタイルにはなじみがないのですが,だからいいのかなと思いました.

しばらくしてわかってきた頃に,Enlightnmentに切り替えを敢行しました.普通のLinux distroであればCUIやGUIのパッケージマネージャーで行うわけですが,/etc/nixos/configure.nixという設定ファイルをエディターで書き換えます.そこがNixOSの一番の特徴です.そして,

nixos-rebuild switchというコマンドをroot権限で実行すると,必要なパッケージの追加やデフォルト設定が行われて,rebootすると新しいデスクトップ環境で動きます.

最初のBudgieからKDE Plasmaは問題なく行きました.しかし,期待のEnlightnmentはエラーが出てしまい,切り替えることができませんでした.ネットで調べるとPythonのモジュールの何かの依存性に問題があってしばらくこの状態が続いているようです.

ManjaroでKDE Plasma, DebianでもKDE PlasmaなのでNixOSでもKDE Plasmaにしたままでは何の面白みもないので,そこでKDE PlasmaからBudgieに戻しましたが,マウスポインターが半透明のグレーの正方形(スクリーンショット画像のFirefoxのアイコンの上のグレーの正方形)になって,どういう状況でも変わらず,非常に使いにくくなってしまいました.

また,ブートローダーのinstall, updateに何か制約があるのか,3のCore i7のKDE/QEMU環境ではうまく起動しくれません.

一つの設定ファイルの書き換えでシステムを大きく組み替える,という高い理想のシステムを大胆な仕組みで実現しようとしていて,そこは大いに評価したいですが,実用的にはなかなか厳しいかなと思います.

Core i7 の実マシンはある程度「評価」してまたDebianに戻します.

- MacBook Air M4 + UTMでもインストールしましたが,本質的にはM4 Mac miniと変わらないので割愛. ↩︎