まとめページ

序

なんか,これまでの取り組みに大きな見落としや大きな勘違いがあったようなので,もう一度最初からやります.

とはいえ,今まで得た知見で有効なものは利用します.

目標は,死蔵しているRaspberry Pi 3 Model BおよびB+(RPi3, RPi3+)で,監視カメラからのストリーミング映像(rtsp)を常時見ることができるようにして,モニターとして活用することです.

Debian / Raspberry Pi OS / Ubuntu提供のVLCはRTSPを見ることができない

これは確実です.ネットの複数の情報で裏が取れます

もし,Raspberry Pi OS(RPOS)のVLCがrtsp視聴を不可としていなければ,ずいぶん楽だったと思います.

Raspberry Pi 4 Model B (RPi4)では楽勝

Manjaro x86_64のVLCでは問題なくrtsp視聴可能です.古いCore i7のデスクトップ機で, “top” で見ると,CPUの占有率は画面のサイズを1/4からフルスクリーンに変えても,2%程度です.これは,Mac mini (2018 Core i7 6core)では,5〜9%です.

少し前から,RPi4 (RAM 4GB)でManjaro ARMを評価してます😓 デスクトップはお気に入りのKDE Plasma Desktopです

RPi4は,RPi3(+)に比べて3倍くらいパフォーマンスが良いと記憶していますから,RPi3(+)で動かすと占有率が200%を越える可能性があります.そんな条件で動作可能なのかどうなのかです.

RPi3(+)にKDEは無理

後(2022/08/11)の注: RPi3(+) RAM 1GBで,KDE Plasma Desktopの動作は可能 です.

手持ちのRPi3, RPi3+はどちらも主記憶が1GB で,たぶんそれぞれのシリーズで最大と思います.しかしこれではKDE Plasma Desktopは無理です.

これは,あとで再現できないので,夢を見ていたのかもしれませんが😓,RPi4でルートにしているSSDに,RPi3+のRPOSのkernel モジュールをディレクトリーごとコピーして,そのRPOSの/boot/cmdline.txtを編集してSSDのManjaroパーティションをルートに指定してRPi3+の起動に成功したことがあります.結局,ログインしてもデスクトップがいつまでもちゃんと表示されず,KDE Plasma Desktopは無理と判断しました.

このあといろいろ勘違いなどに基づく遠回りがありましたが,現在

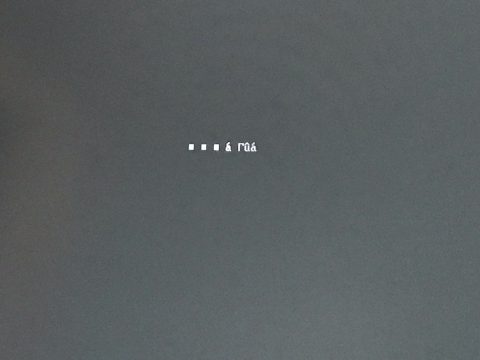

Manjaro ARM xfceのインストーラーの起動画面.この記号か字化けか解らない表示のあと,画面の左上隅にカーソルが出て点滅し,しばらくして点滅が止まり,そのあと数分間そのままの状態が続きます.

インストール後,Wi-Fiの設定をし,sudo pacman -Syuを実行してシステムをup-to-dateにしてから,VLCをインストールします.xfceには慣れてないので,GUIからインストーラーを見つけるのがめんどうで,コンソールから, pamac-manager &で起動しました.VLCで検索すると簡単に見つかります.

インストーラーは,たくさんの機能拡張について,どれを使うか聞いてきますが,どれがrtspに関係あるか解らないので全部選択しました

これでインストール完了を待つのはかなり時間がかかるので,たいていほったらかしますが,少し時間が経ってから見ると,画面が消えていて手も足も出ません.

ただし,システムは活きているので,事前に調べておいたIPアドレスに他のマシンからsshでつなぎます

リブートしても画面は復活しないので,topコマンドでpamac

この画面が消えるのは,チップの温度上昇によるものか,スクリーンロックの不具合によるのか現時点では解りませんが,たぶん前者だと思います.

RPi3(+)で,Manjaro ARM xfceを起動し,ログインすると主記憶1GBに対して,zramが1.3GBデフォルトで設定されていて,ここはいじる必要はありません.

デスクトップが表示されて落ち着いた時点で,CPUの温度はRPi3+で80℃弱,RPi3では80℃を少し越えています.

ということで,動作限界温度85℃までほとんどマージンがありません.

それでもRPi3+では,ぎりぎり85℃すれすれでVLCによるストリーミング画像表示ができます.CPUの負荷は200%を越えています.VLCはよくできています.

一方のRPi3では,VLCでストリーミング画像の表示を開始すると,しばしば画面が黒一色の何も表示しない状態になります.85℃を超えているのだと思います

RPi3もRPi3+もCPUなどのチップにフィンは付けてありますが,自然空冷でやっています.強制空冷しないと安定動作は無理だと思います.

Aliexpressあたりで,安い強制空冷のケースを探してみることにします.

RPi3でRTSPを見る: Rebootシリーズ

“debian vlc disables rtsp” などでネット検索してみてください.

ManjaroもDebianもSlackwareもKDE Plasma Desktopにしているので,使い勝手は共通で便利です.

pacmanだったり,pamacだったり😓

2022年7月9日(土)現在.

インストールイメージで起動すると,途中で左上にカーソルが表示され,最初は点滅しますが,それがつきっぱなしになって数分間何の変化もありません.ここで,「RPi4用のインストールイメージではRPi3(+)は起動しない」と判断したのかもしれません.

ただし,なんとかintelなんとかを選択するとエラーになってしまうので,それだけ外しました.

残念ながら,Manjaro ARMのAvahi / Zero-conf / Bonjourが機能しない問題は解決できていません(

後に解決しました ).

pamac-managerやpamac-daemon.

gkrellmも見えないので,温度が解りません.