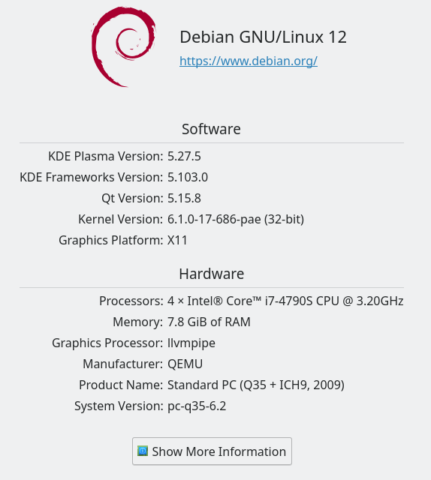

忍耐の限界を超える,と言いながら,その後も時々怖いもの見たさでDebian x86_64の仮想マシンをRaspberry Pi 5 Model B (RPi5)で動かしています.

先程気がついたのですが,仮想マシン側でCPUを上限の4個に設定し,実際仮想マシンでは4つのthreadをフルに使っていますが,ホストマシンではqemu-system-x86のCPU占有率は100%前後で,1つのコアしか使っていないようです.

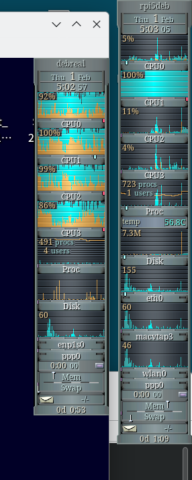

このスクリーンショットは,仮想マシンのデスクトップの右端とその下のホストのデスクトップのデスクトップの右端で,どちらのデスクトップにもgkrellmがありCPUの動作状況などを表示しています.

左側の仮想マシンではたしかに割り与えられたCPU4個をほとんどフルに使用していますが(上4つのグラフ),ホスト側では1個のCPUがフルに使われているだけの状況(同じく上4つのグラフがCPU1〜4ですが,このスクリーンショットでは上から2番めだけがフルに稼働しています.使用されるCPUは時々で変わります)です1topで見ても同じです..

もちろんネイティブのARM64の仮想マシンの場合は,仮想マシン側のCPU稼働率がそのままホスト側に反映します.

x86のエミュレーションでもホストの4個のCPUが使われれば,今のおそすぎる状況から4倍速くなることが期待できます.

しかし,ざっとネット検索したところでは解決策どころか,この状況を問題と取り上げている記事も見つかりません.