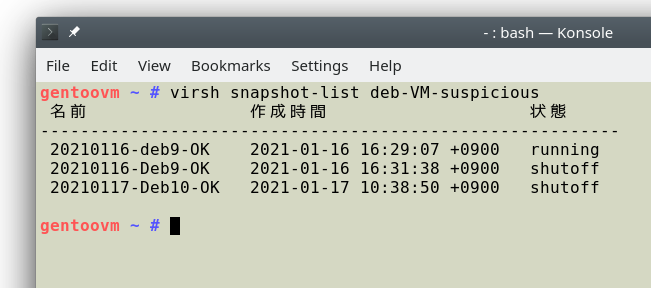

Virt-manager関係のbugですが,エラーは出ましたが,snapshotは撮れていました.

当分は,virshコマンドで作業をするしかなさそうです.それもまた,経験です.

横断歩道での一時停止は善意ではなく義務 (Powered by WordPress)

仮想マシンの整理をしていて,32bit版のDebianがまだVerision 9 (Stretch)であることに気が付きました.あまり32bit版を残しておく意味はないのですが,多分ずいぶん前に仕立てた仮想マシンなので,記念にとっておくことにしました.動かないのでは意味はなく,メンテは必要なので,Busterにupgradeすることにしました.その前に,スナップショットを,と思ったらエラーが出てできません.

どうも,現在のGentooにおける安定版のバグのようです.

バグが解消される新しい安定版のリリースを待つことにします.その間は,rsyncでコピーを取ることにします.

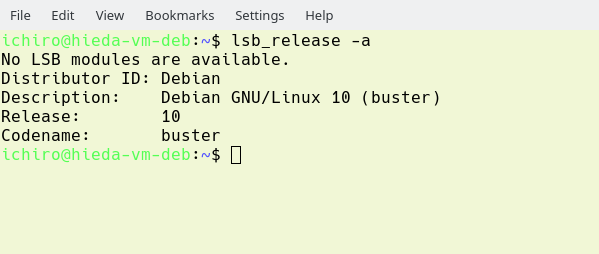

当該の32bit Debianは,4度目くらいのトライで,Debian 10 Busterにupgradeできました😓

実マシンから仮想マシンに変換したDebian (AMD64)が,起動時に30秒ほど何かのタイムアウトを待ち,ほかが速いのに残念に思っていました.これは,

sudo update-initramfs -u

というコマンドで,initrdを作り直すことで解消しました.

たぶん,仮想マシンから実マシンに変換するときも必要になると思うので,記録しました.

GNU Octaveなんて,何に使うんでしょう😓 5.2.0は,stableとなっていて,普通の手順でインストールできました.

OPAMとGNU Radioについては,本体も依存のあるパッケージもみんなmaskされています.Maskされているってどういうことか調べたら,要するにstableではないということのようです.

本体と関連パッケージ1つ2つなら,初心者としても経験を積むのにいいと思いますが,まとめて10もあるんじゃやめときます.Octaveでなんか計算でもします.