そういうわけで,あまり期待をせずにManjaroのaarch64(ARM64)版のインストールを試みました.

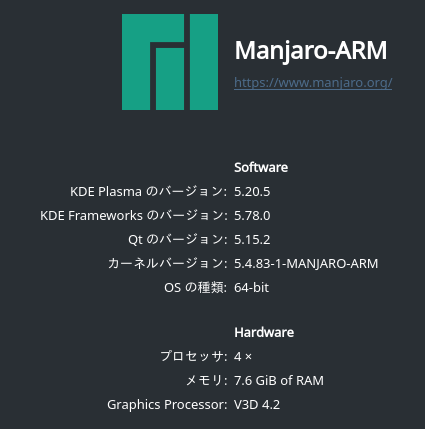

インストール方法は,基本的にRaspberry Pi OSと同じく,ベースになるシステムのイメージをサイトからタウンロードして,SDカードに焼き,それでRaspberry Pi (RPi) 4をブートさせます.イメージを選ぶ段階で,KDE Plasmaの他いくつかの選択肢がありますが,迷わずKDEにしました.

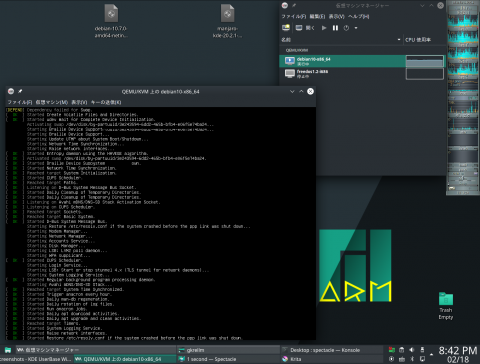

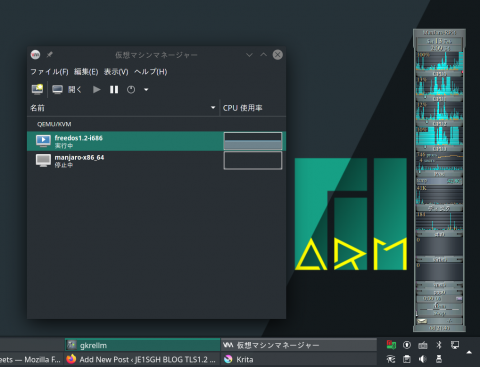

SDから起動させて,質問に答えていくと,システムの基本的な設定ができて,リブートすれば,出来上がりです.今回は,タイムゾーンをJSTにした以外は全部English (US)の設定です.

初回のログインでは,やはりかなりの数のソフトのupdate / upgradeが行われますが,低速な夜間だったので,ほったらかして寝ました(前夜).

朝起きたら無事にupdate / upgradeは完了していました.ログインするとなんの苦労もなくPlasma desktopが起動します.ただ,SDカードではこれから先の作業の効率が悪いので,ここで,SSDに引っ越すことにしました.

ManjaroのSDカードは,vfatとext4の2パーティションなので,以前Gentoo aarch64で使用した1TB SSD (USB 3.0接続)をそのまま使用しました.内容をソリッドコピーして,cmdline.txtと,fstabを書き換えるだけです.

Manjaroのお仕着せでは,パーティションの記述をLABELで行っていますが,partedでパーティションに名前をつけてもブート時に見つけてくれないので,/dev/sdaXの記述にしました.

試行錯誤もあるので,cmdline.txtのaudit=0は1にしときました.

そんなに苦労せずブートするようになりました.なんか,Manjaroはすごいなと思いました.ログインからPlasma desktopが表示されるまでも今までで一番速いように思います.また,Firefoxも標準でついていて,その起動も今まで試したdistroの中では一番速いと思います.

いよいよ日本語化ですが,まずはフォントですねが.いろいろやってわかったのですが,Manjaroに付属するパッケージマネージャーのGUIフロントエンドがあまり賢くなく,検索機能のテキストボックスに “Japanese” ってやって必要なものが出てきません.

ManjaroはベースがArch Linuxだそうで,Arch Linuxのパッケージ検索サイトから探したほうが効率がいいです.

いくつかのフォントをインストールしてFirefoxで,日本語の表示ができるようになりました.

いよいよ,日本語の入力です. AMD64 (x86_64)では,いろいろやって,コンフリクトを起こしたかなんかで,結局FirefoxとChromiumで日本語入力ができず,日本語workstation (WS)として使用できないという結論に達したのですが,今回は,そのときの試行錯誤を踏まえつつ,がちゃがちゃインストールやリムーブを繰り返さないように,枯れた,fcitx-mozcをインストールしました.

そして,.xprofileにおまじないを書き込んで再ログインしたら,なんと,Firefoxで日本語入力ができるようになりました.今この記事は,Manjaro ARM64 (aarch64)のFirefoxから書き込んでいます(ローマ字入力でなくてかな入力の設定もできました).

ただし,どうしたものか,インラインでなくて,カーサーの下の窓に入力文字と変換の候補が表示されるという,古典的な入力形式です.

それでも,AMD64ではできなかった,Firefoxによる日本語入力ができるので,CMSのWebの編集や,SNSでの使用ができます.

この間に,たぶん,日本語フォントを入れたあとでなく,fcitx-mozcをインストールしたあとだと思うのですが,パッケージマネージャーのGUIの検索機能がだめになりました.

検索のテキスト窓に “a”と入力すると “aa”または, “aaa”と表示され,消すと表示された2, 3文字が全部消えてしまい(埒が明かない),そのうちにGUIが固まります.

もともと,検索能力が低いので,Arch Linuxのパッケージ検索で欲しいパッケージを見つけたら,root権限で,

pacman -S パッケージ名

としたほうがいいです.

Konsoleから,日本語入力ができないのと,このFirefoxのインライン入力でないのがなんとかならないか,また,LibreOfficeは使えるのか,など試行錯誤したいと思います.

Swap用のパーティションもありますが,使用しないままにしました.

後注: AMD64版と違って,ARM64版には日本語フォント入っていないようです(

当社調べ).

ここまで来てやっと知りました😥

たぶん,一つインストールすれば日本語表示はできると思います.

fcitx5-mozcでないほう.

後注: これも,設定間違いでした.

次の記事を参照.