なんとか,Slackware 64の自分ナイズについて,全体が見えたので,いったんまとめておきます.

Kernelのbuild

Kernelについては,当初,自分でbuildしたkernel (3.19.0, 3.19.1)がモジュールを自動的にロードしないので困っていましたが,Slackware 64付属の.configを使うことで,解消しました.たぶん,force loadingとかいうオプションがONになることで解消したと思いますが,動けば良いので深くは追求してません.

Slackware 64付属の.configを使うことによる副作用は,ほとんどのモジュールをbuildしてしまうことですが,これも,たいした問題ではないので,放置します^^;

また,kernel のmakeで,build済みのオブジェクトも毎回コンパイルし直すようです.これも,大きな問題ではありません.

まだ,initrdを使う起動はうまくいっていません.が,それも使わなきゃ良いんです^^;;

ソフトのメンテナンス性

ほとんど,Slackware (32bit)と変わりません.Slackwareに付いているソフトについては,SlackBuildでbuildできますし,含まれていないものも,通常のconfigureオプションでたいていbuildできます.

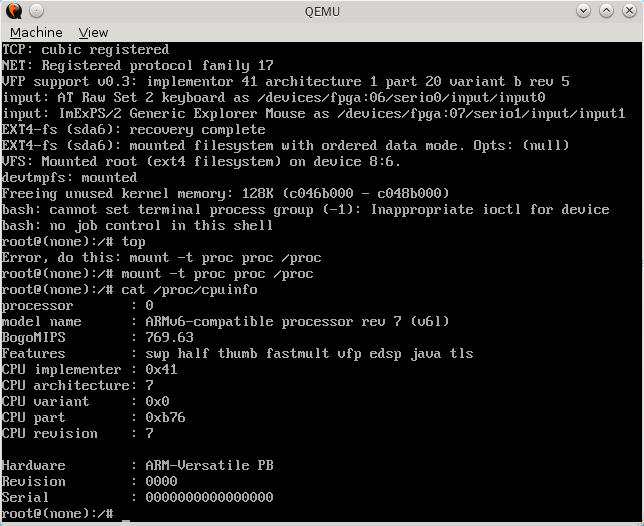

KVM/QEMU

これが,最大の壁でした.いくつかの関連パッケージは,32bitよりもサクッとbuild & installできましたが,最後のvirt-managerがうまくいかず,あきらめました.

手動で,qemu-system_x86_64は起動するのに,virt-managerでは,使用できるエミュレーターがないというメッセージを出してお手上げです.

関連ソフトは,何巡かbuild & installしています.

使わないことに

多少の制約は残っても後々の問題として抱えたまま,できれば64bitに移行したかったのですが,今日では必須となってしまったKVM/QEMU環境が構築できなかったので,Slackware 64への切り替えは見送ることにしました.

もちろん,最初からKVM/QEMUが含まれている64bit distroを使えば良いだけのことなんですが,それじゃぁおもしろくないです.これまで蓄積してきたSlackwareによるserver/routerの運営ノウハウが活かせません.

というか,Slackwareが好きなんでしょうがない^^;